しかし、会場であるロンドン大学のSenate Houseが大英博物館のすぐ近くだったので、大英博物館のメソポタミアの部屋だけは見ることができました。そして、そのとき撮った写真をもとに、朝食の時間にプチ・シュメール語講座などもしました。

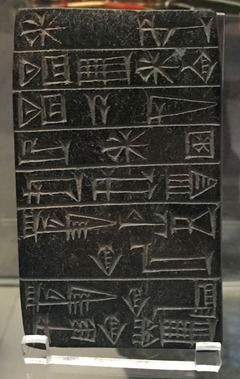

まずは、このタブレットを見つけて、みんな大喜び!1行目に「女神イナンナ」とあります。まあ、それに気づくというだけで、ただ者ではないメンバーたちですが(笑)。

女神イナンナの宮殿を、ウルナンム王が建てたというタブレットです。ウルナンム王とは、ウル第三王朝の初代の王で、ハムラビ法典よりも古いウルナンム法典を成立させたことで有名な王様です(というほど有名ではないかもしれまんせんが)。

1.dinana(女神イナンナ)

2.nin e2-an-na(アンナ神殿の主)

3.nin a-ni(彼の女主人のために)

4.Ur-dNammu(ウルナンム王)

5.nitaḫ-kalag-ga(強い男)

6.lugal-Urim5ki-ma(ウルの王)

7.lugal-Ki-en-gi-Ki-uri-ke4

(シュメールとアッカドの王が)

※以下は次のタブレットより補足

e2-a-ni(彼女の神殿を)

mu-na-du3(建てた)

◆◆◆◆◆◆◆◆

せっかくなので、朝ごはんのプチ講義のプチ再現をば(まずは1行目と2行目のみで失礼します)…。

【1行目】

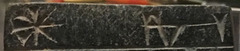

左側の星マークは、神さまを表します。読み方は「ディンギル(diĝir)」とか「アン(an)」とか。

ここでは「限定詞」といって、これが神さまであることを示すシルシです。

右側が「イナンナ(inana)」。もともとはこんな形です。

これが横になって、さらに変化して右側のようになりました。

この1行目で「イナンナ神」。

【2行目】

![]()

1字目は「ニン(nin)」。女主人と書きましたが英訳では「Lady」。偉い女性です。

ふつうの女性は「ムヌス(munus)」。楔形文字はこうです。![]()

楔形文字は、もとは縦書きだったので、縦書きのものを示せばこれです。![]()

もう、モロ、女性ですね。これに右側の箱のようなものがついて、偉い女性、女主人になります。

2文字目は「エ(e2)」。家や宮殿、神殿を表します。

3文字目は、さっきの神さまマークです。「ディンギル(diĝir)」と「アン(an)」という2つの読みがあるといいましたが、ここでは「アン」の方です。

4文字目は「ナ」という音符です。

ですから2文字~4文字目で「エアンナ」、アンナ神殿という意味になります。ウルクにあったイナンナの神殿です。

ウィキには次のように書かれています。

E-anna

◆◆◆◆◆◆◆◆

時間ができたら3行目以下も書きますね。食事をしながらお話だと気楽ですが、文字にするのは大変です。

さて、7行目を見てください。

よく、シュメールは日本の「すめらみこと」の「すめる」と同じだから、日本とシュメールは関係がある!なんていう人がいます。しかし、このタブレットを見ればわかる通り、シュメールのことをシュメール語では「キエンギ(Ki-en-gi)」といいます。

「シュメール=すめる」は、かなり無理がある話だということがわかります(笑)。

◆◆◆◆◆◆◆◆

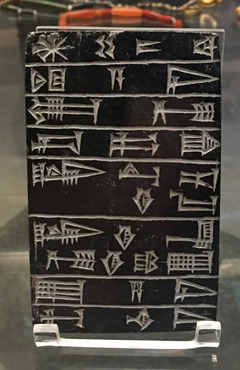

以下のタブレット(上のタブレットの横に置かれています)は、やはりウルナンム王が神殿を建てたとあるのですが、1行目の神さまの名前がわかりませんでした。そこで高井先生に教えていただき解決しました。困ったときの高井先生!

これは「ニミンタッバ」というエンリルの門番のような神さまだそうです。となると『イナンナの冥界下り』におけるネティのような神さまですね。冥界の門番ネティも神さまなのです。

1. dnimin-tab-ba (ニミンタッバ神) 2. nin-a-ni (彼の主人(のために)) 3. Šul-gi,(シュルギ) 4. nitaḫ kal-ga(強い男) 5. lugal uri5ki-ma(ウルの王) 6. lugal ki-en-gi ki-uri-ke4 7. e2-a-ni(彼の神殿を) |

◆◆◆◆◆◆◆◆

これまでならば、「ふん、ふん」と通り過ぎてしまう楔形文字のタブレットを読むことができるのも、高井啓介先生のおかげです。大英博物館に行っての楽しみがまったく違います。

みなさまも大英博物館に行かれたら、ぜひタブレットを「見る」のではなく「読んで」ください。

そのほか、イナンナ門の飼い葉おけにイナンナマークを発見したり、夜の女王のレリーフを見て、これがエレシュキガルか!と感慨にふけったり。

ふつうの観光ではない楽しみができ、そしてそれが(おそらく)演技にも活きたのでは…。